Il “deep field” di Hubble e del JWST

Era l’anno 1995 quando il telescopio spaziale Hubble della NASA produsse una immagine diventata poi iconica e conosciuta come Hubble Deep Field, in italiano “campo profondo di Hubble”.

Per realizzarla, furono necessari 10 giorni consecutivi di osservazione, dal 18 al 28 dicembre1995, per un totale di 342 esposizioni, di un piccolo spazio di cielo situato nella costellazione dell’Orsa Maggiore, grande 15 minuti d’arco, che all’apparenza sembrava “vuoto”, ovvero privo di oggetti celesti, anche se osservato con un telescopio. La lunga esposizione permise all’epoca di vedere la ricchezza di oggetti contenuti in questa porzione di cielo, ben 3000, per la maggior parte lontane galassie.

La zona da osservare fu scelta perché priva di sorgenti luminose in luce visibile, infrarossa e ultravioletta, priva di emissioni di onde radio e lontana dal disco della Via Lattea, che avrebbe ostacolato la riuscita di questo esperimento a causa dell’abbondanza di polvere interstellare.

I filtri utilizzati per la produzione di questa immagine furono 4, tutti a banda larga, per osservare alle lunghezze d’onda dei vicini ultravioletti, della luce blu, della luce rossa e dei vicini infrarossi.

Anche l’elaborazione dei dati raccolti è stata all’epoca impegnativa, per giungere poi a 4 immagini monocromatiche, una per ogni filtro utilizzato, che, sommate, risultano in una immagine a colori.

L’esito finale fu la visualizzazione di molteplici galassie che si spostavano verso il rosso, (effetto redshift), dovuto al loro allontanamento dal punto di osservazione, come conseguenza dell’espansione dell’universo. Parecchie di queste hanno forma irregolare, lasciando intuire come collisioni e fusioni di galassie fossero più comuni nell’universo primordiale.

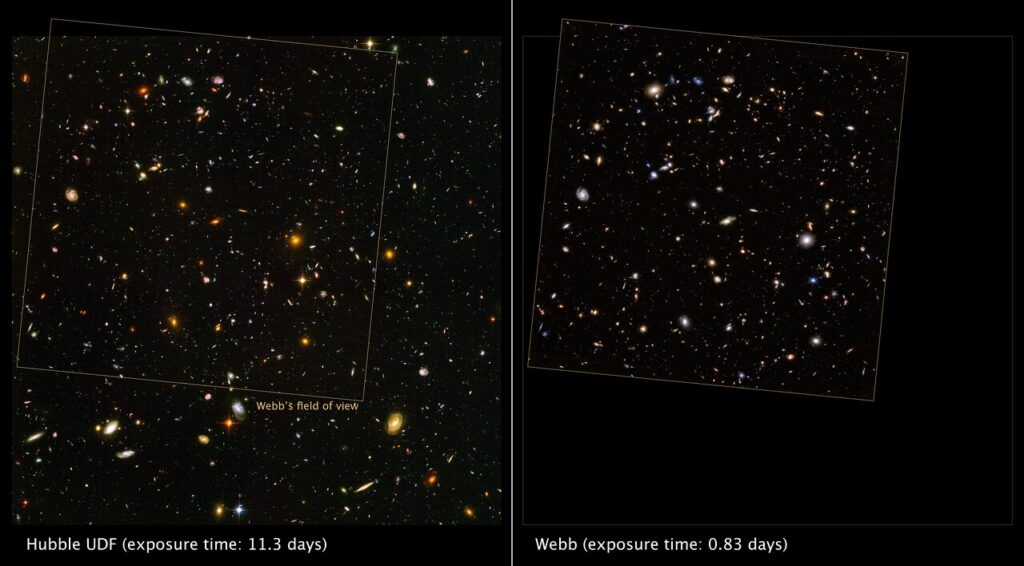

Il telescopio Hubble ripeté poi questo tipo di esperimento e produsse l’immagine Hubble Ultra Deep Field (HUDF, in italiano “Campo ultra profondo di Hubble”) osservando dal 3 settembre 2003 al 16 gennaio 2004 una piccola regione di cielo nella costellazione della Fornace, grande come un decimo della Luna piena. Il risultato della somma di 800 esposizioni (11,3 giorni di osservazione da parte dell’Advanced Camera for Surveys e 4,5 giorni per il Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) è l’immagine più profonda dell’universo in luce visibile.

Il telescopio spaziale James Webb ha rivisitato quella porzione di cielo, utilizzando lo strumento MIRI (Mid InfraRed Instrument), che osserva alla lunghezza d’onda dei medi infrarossi, a 5,6 micron, e la NIRCam (Near InfraRed Camera), in quella che viene definita Miri Deep Imaging Survey (MIDIS). Il progresso tecnologico del JWST ha permesso di svolgere lo stesso lavoro compiuto dal telescopio Hubble in sole 100 ore.

La nuova immagine prodotta non solo ha mostrato più dettagli rispetto a quella precedente, ma ha anche identificato nuovi oggetti. Dei 2500 oggetti immortalati, alcune sono galassie ancora più deboli, quindi lontanissime, con marcato redshift, risalenti agli albori della storia cosmica.

Nell’immagine è possibile osservare in arancione e rosso le galassie con alta concentrazione di polveri, dove vi è una importante attività di formazione stellare o è presente un nucleo attivo, che creano emissioni nei medi infrarossi. In bianco e verde invece sono immortalate le galassie più lontane e deboli, ad alto redshift. Infine, in blu e ciano, sono visibili le galassie più prossime a noi, le cui immagini sono state catturate nei vicini infrarossi.

Grazie a questo tipo di ricerca, con immagini “deep field”, gli addetti ai lavori hanno uno strumento in più per approfondire la conoscenza sulla formazione e l’evoluzione delle galassie, studiandone la distribuzione della luce.